What Is Alzheimer's Disease

AboutAlzOrg

AboutAlzOrg

MCI=(Mild Cognitive Impairment) 輕度知能障礙

聯合晚報

台灣師範大學光電研究所講座教授洪姮娥團隊開發出「磁減量免疫檢測技術」, 不僅能診斷出比早期阿茲海默症更前一期的輕度知能障礙,準確率達85%以上, 檢測時間只要五小時,比目前臨床採脊髓液檢驗,簡單快速、準確度更高,也減少醫療風險。

工商時報

美國生技巨擘Biogen與日廠衛采(Eisai)21日宣布,他們將終止共同研發的阿茲海默症新藥兩項晚期試驗,

原因是藥物無法達到原先治療目標,而這意味著阿茲海默藥物研發再次遭遇重大挫敗。

事實上,研發阿茲海默症藥物困難度極高,許多藥廠先前便因「安全疑慮或療效不佳」而停止研發或終止試驗,包括禮來、阿斯特捷利康、羅氏、輝瑞、默克與嬌生等。

台灣新生報

2017年阿茲海默症治療世界權威-布雷德森教授發表其研究,認為β-類澱粉蛋白是因保護腦部的防禦反應而產生、蓄積的,並不是導致阿茲海默症的原因。

其實,引發阿茲海默症的原因是「炎症」、「營養不良」與「毒性物質」

民視新聞網

最新一期的自然醫學期刊就刊登了「德國神經退行性疾病中心」的研究,指出只要透過驗血就可能提早16年發現阿茲海默症。

目前無法有效治療阿茲海默症的主要原因,就是發現時期總是太晚。平均統計,一旦發現患病,患者的壽命最多只剩3年到9年。

Engadget中文版

IBM Research 現在可能就實現了不小的突破。他們日前想出了一種基於機器學習的辦法,來利用簡單的血液測試探測一類跟阿茲海默症有關的生物標記 — 澱粉樣蛋白 β。 這套方案有望在症狀出現前多年就查出風險,可以比大腦掃描更早發現問題,會非常利於醫生盡早給出相關的治療、照護建議。

國立陽明大學

由陽明大學生物醫學影像暨放射科學系楊逢羿教授帶領的研究團隊,領先全球首創「穿顱超音波刺激」技術,提供安全、創新且非侵入性的物理治療方法,為失智症治療開啟新曙光。

「神經退化性疾病研究團隊」發現,利用能夠穿過頭骨且適當參數的低強度脈衝式超音波刺激腦部,使其增加內生性的腦源性神經滋養因子BDNF,可以達到預防與治療失智症之目的。

陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授楊逢羿二年前以低強度「穿顱超音波 」刺激技術,在動物試驗中成功讓失智症小鼠恢復記憶功能,遂將技術結合頭盔探頭,申請人體試驗。歷經二年努力,終於獲食藥署核准,預計向科技部申請經費,在台北榮總收20人進行人體試驗。

美國水牛城大學(University of Buffalo)發表研究,稱研發中的新藥,可用於治療阿茲海默症( Alzheimer's disease)患者,幫助他們恢復記憶。該新藥已在老鼠身上進行實驗,並有明顯效果。

阿茲海默症患者無法接收麩胺酸,與部分蛋白質流失有關,團隊研發出新藥,試圖控制這個過程。

賓州大學(University of Pennsylvania)醫療系統提出一項新的研究,指出肝臟是阿茲海默症發病的罪魁禍首,當肝臟不能有效產生縮醛磷脂這種化合物時,大腦認知就會出現缺陷。

大腦則是含有最多縮醛磷脂的器官,成年人腦中 20% 的甘油磷脂及高達 70% 的髓鞘乙醇胺甘油磷脂都是縮醛磷脂,

因此,越來越多新興研究表明,縮醛磷脂含量降低可能與神經退行性疾病息息相關,包括阿茲海默症、帕金森氏症等。

早安健康

日本醫學博士指出,阿茲海默症的元凶之一很可能是毒素,而透過酪梨的強力排毒功效,有可能幫助預防改善失智症!

美國神經學家戴爾‧布雷德森(Dale E. Bredesen)博士發表了一項劃時代的療法「ReCODE療法」,受到醫界矚目。研究指出,β-澱粉樣蛋白在腦中積蓄的原因,竟然是為了保護腦部不受到會引發阿茲海默症的發炎反應、毒素所影響,所產生的防衛反應。

中時電子報

阿茲海默症合作研究會的研究顯示,維生素E能保護腦細胞不受自由基攻擊,延緩阿茲海默症的發病,或是讓病情別惡化得太快,比藥物還有用。

阿茲海默症合作研究會的研究顯示,治療阿茲海默症患者,單獨使用維生素E的療效甚至比一般的藥物療法要好。可以減緩病情不要惡化太快。

新網醫訊

老年失智症(阿茲海默氏症)神經學症狀 常見的老年失智症於疾病的初期並無明顯的神經學症狀,除了認知功能與非認知功能症狀外,一直要到晚期才有神經學症狀的出現,常見的神經學症狀有椎體外症狀,包括肌肉張力增加、深層肌腱反射增強或是肌躍症,另外癲癇也有可能發生。 由於這些神經學的症狀,造成病人開始臥病在床並伴隨有大小便失禁的現象。

寧醫院官網

根據美國精神科協會所發表的精神疾病診斷標準手冊第四版(DSM-IV),所定義的失智症標準為4:

一、出現記憶力喪失或減退的症狀。

二、同時合併出現右列至少一項症狀

(1)失語症(aphasia)

(2)失用症(apraxia)

(3)失認症(agnosia)

(4)執行能力異常(impair executive function)

三、有以上認知功能障礙並導致職業及社交功能的影響,並排除有譫妄(Delirium) 的情形。診斷阿茲海默症還需搭配醫師作智能測驗MMSE (mini mental state test) 及腦部斷層掃描作判斷。

阿茲海默症

阿茲海默症佔了失智症中六到七成的成因,是一種發病進程緩慢、卻隨時間不斷惡化的持續性神經功能障礙。

在早期的病徵中,患者的記憶力會出現衰退,並對時間、地點和人物的辨認出現障礙,因為阿茲海默症初期,便是以掌管記憶的海馬迴,以及掌管人格特質的大腦皮層的神經細胞發生病變退化。

患者會在熟悉的街道上迷路,忘記經常使用的詞彙,甚至逐漸忘記自己的家人以及發生在自己身上的事。

症狀:迷路、健忘、認知功能衰退、情緒不穩、行為改變等。

iHealth

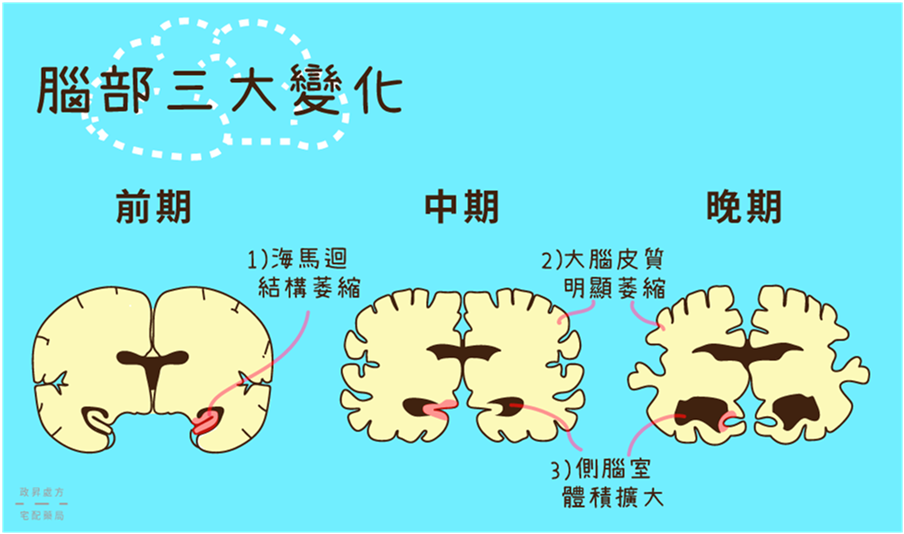

阿茲海默症的腦部變化

患者的腦部會出現神經細胞死亡及腦部組織的損失,並且腦部的體積會逐漸萎縮,進而影響所有功能。

腦細胞的變化

第一,神經細胞及神經突觸數目遽減,進而影響環境感知的能力。

第二,神經細胞間出現斑塊,它主要是產生於細胞間的不正常蛋白質。

第三,出現神經纖維纏結,主要是由一連串不規則的蛋白質在細胞內所組成。

科學家尚不能確定腦細胞死亡與腦組織流失的原因,但相信與斑塊及神經纖維纏結的出現有莫大關係,隨著病情的發展,斑塊與神經纏結會逐漸擴散到其他區域。

腦部受影響的區域有:

海馬迴

主要控管人類短期、長期記憶與方向定位,也是患者萎縮特別嚴重的區域。

皮質區

負責人類的認知功能,如學習、語言、情緒、情感等等,或空間訊息、視覺訊息的整合。患者的皮質區容易受到嚴重破壞,使認知功能大受影響。

腦室

腦部充滿液體的空間將變得更大,佔據與壓迫大腦的其他區域。

科學人雜誌 Scientific American

ADNI團隊領導人傑克(Clifford R. Jack)主要利用磁共振造影(MRI)來研究生物標記,他用MRI描述疾病可能的發展模式,也發現病理似乎可用生物標記追蹤。 傑克在網路研討會指出,生物標記量測證實在診斷出特定症狀前幾年,該疾病已經開始發展。在這段期間(估計有5~20年),一種特殊的類澱粉蛋白開始在腦細胞外累積,使得突觸(神經元彼此接觸的位置)受損。 稍後(仍然在症狀出現前),正常功能為支撐神經元結構的τ蛋白開始脫離細胞骨架,彼此聚集在一起,嚴重影響細胞的功能。檢視腦脊髓液可以偵測到τ蛋白的聚集物。類澱粉蛋白會從腦脊髓液移出而在腦部堆積,這個技術也可以用來檢視該蛋白的消減。總的來看,腦脊髓液裡類澱粉蛋白減少與τ蛋白增加,就是阿茲海默症正在發展的警訊。

如果某個父母身上的阿茲海默症是隱性基因引起的,那麼子女只有從另一位父母遺傳到第二個隱性的阿茲海默症基因,才會發展出阿茲海默症。然而,關於病人為何會罹患阿茲海默症,遺傳學上的解釋,始終非常難以認定。

阿茲海默症的遺傳風險

《天地一沙鷗》的作者李查.巴哈(Richard Bach)在《夢幻飛行》一書中指出:最後成為家人的人,不見得都有共通的血緣;家人是可以選擇的。但是,親生父母可不能由子女來選。有些遺傳突變與遺傳性阿茲海默症有關,但是它們占阿茲海默症案例的比重,少於 10%。

《Nature》

日益增長的阿茲海默症患病數據令人不寒而栗,我們不得不懷疑,除了技術發展與人口老齡化的影響,阿茲海默症本身是否存在「傳染性」?近日,倫敦大學團隊對此做出了令人震驚的解答──他們發現阿茲海默症的重要致病蛋白-β澱粉樣蛋白(amyloid-β)竟然可以發生醫源性人際傳播。所謂的“醫源性人際傳播“,是指在外科手術中,因為生物材料或是器械的污染,導致的疾病傳染。

阿茲海默症會成為傳染病嗎?

所以,阿茲海默症是傳染病嗎?如果回答“是“,那肯定會引起很大的恐慌,阿茲海默症病人也成為過街老鼠。不過,幸好“醫源性人際傳播“並不等於傳染病,並不會如流感一樣讓每個靠近病人的人淪陷。

因此,研究也提醒了,神經外科手術或醫療操作中,除非經過充分的篩查,且沒有更好的選擇,否則不要使用人類中樞神經系統來源的生物材料;接觸人腦的手術器械務必經過恰當的處理,去除上面可能帶有的蛋白質,以免引入“致病種子“。